“五一”假期,旬阳市博物馆迎来了参观热潮,每天游人如织,络绎不绝。博物馆内收藏的各类展品都体现出劳动者的勤劳和智慧,因为有了劳动,才有这些美的展现,为了让观众尽情享受愉悦舒心的观展体验,感受博物馆之美,五一期间,旬阳市博物馆全员在岗,讲解员以及值班干部为观众进行志愿讲解服务,让观众深入感受到旬阳地区厚重的历史气息!

石铲(新石器时代),出土于旬阳李家那遗址,两边开刃,交汇成锋,柄端有一穿,通体厚实光滑。石铲是一种原始农具,新石器时代人们已经开始使用磨制石器,器型也更为精致。石铲多用于垦荒、翻地。

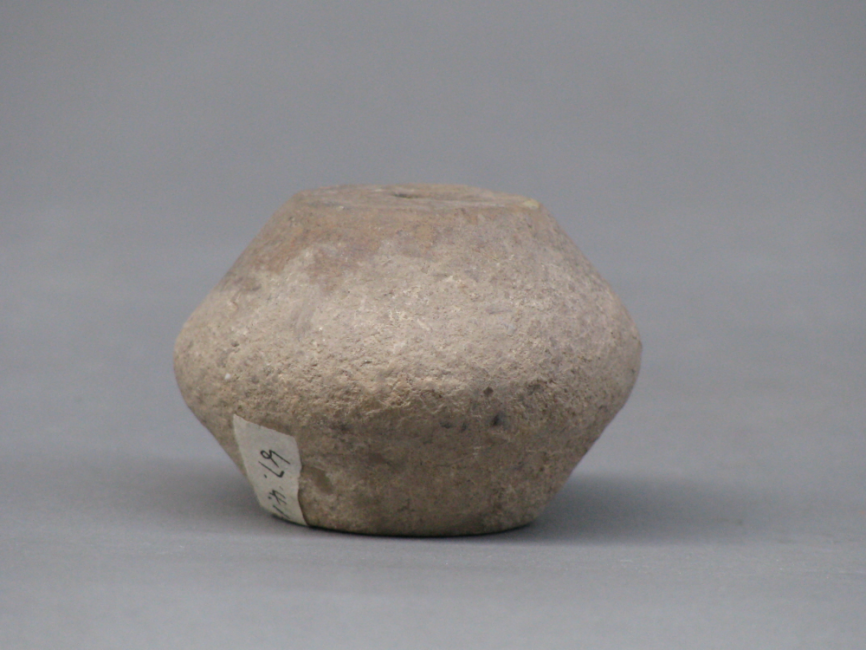

陶纺轮(汉),出土于旬阳县杨家河,中部鼓起,两边对称渐收,中心有一圆穿。纺轮由砖盘和砖杆组成,陶制纺轮中的圆孔是插转杆用的,当人手用力使纺盘转动时,砖自身的重力使一堆乱麻似的纤维牵伸拉细,砖盘旋转时产生的力使拉细的纤维拈而成麻花状。

双火门陶灶(汉),陶灶呈长方体,灶釜一体,灶四壁饰波浪纹,灶前方有两个弧形火门,灶台上有两个釜眼,用于放置两口釜,从这件陶灶器上,我们不仅能想象到汉时人们做饭的场景,而且能够窥见到2000多年前人类的“生态经”。封闭的火塘控制了火焰的走向,集聚火力,提高燃料利用率。古人更懂得合理配置火力,一边可以生火做饭,另一边可以利用余温烧水。

铁锛(汉代),出土于旬阳杨家河,正面呈梯形,侧面呈等腰三角形,双面刃,刃部略呈弧形,矩形銎( qiónɡ)中空。铁锛是一种我国传统的长柄农具,其刀身平薄而横装,分为两部分,第一部分是”锄刃”,就是用来松土、除草的地方。”柄”是第二部分,是一根圆形木棍,常用硬木制成,用来装在锄刃的后面一个孔内来支撑锄刃。铁锛利用杠杆原理省力,但工作效程较低。可使用,属于万用农具,是农人最常用的工具之一。

五一假期已结束,让我们向每一位,坚守岗位的劳动者致敬,不论职业是什么,劳动和劳动者永远值得歌颂,保持初心,坚持热爱,定能不负耕耘。(张媛)